掛川100景 【No.54】 十九首塚

平将門と井伊直親二人の武将の伝説が残る謎多き塚

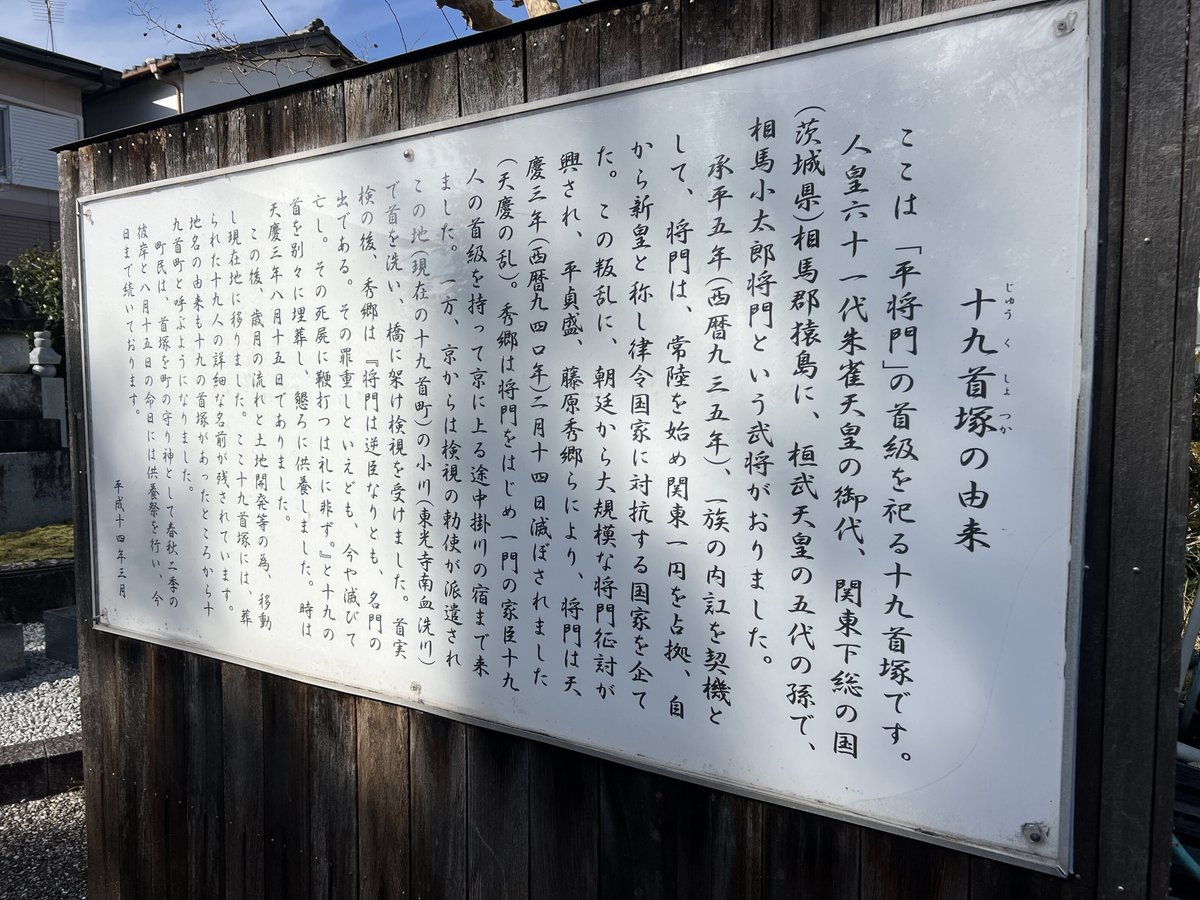

掛川城から西に少し行くと「十九首(じゅうくしゅ/じゅうくしょ)」という町があります。十九首公民館の裏手に、平将門(たいらのまさかど)と家臣18名を祀る「十九首塚」があります。

平安時代、平将門は関東一円を制覇しましたが朝廷への反逆者とみなされ、藤原秀郷軍によって討伐されます。その後平将門と家臣の首が京に運ばれる途中、掛川で京から派遣された勅使と出会い、検視を受けたのち埋葬されたという伝説が残っています。

平将門の伝説は全国にありますが、掛川の十九首に残る伝説は他の地域とは異なるもので、謎も多いです。

また、戦国時代に活躍した井伊直親(いい なおちか)という武将に関わる言い伝えも残されています。

十九首塚をどうミルか?👀

👀01. 伝説が息づき地域の人によって大切にされている場所

十九首塚は、十九首公民館の裏にある「十九首塚史跡公園」の中にあります。

もともと19基の塚が点在していましたが、時代の流れで失われ、将門のものとされる五輪塔だけが永く祀られてきたそうです。そして近年、公民館裏手の一角を史跡公園として整備し、将門の五輪塔を取り囲むようにして18基の首塚が造り直されました。

史跡公園の近くには、平将門らの首を葬ったときに建立されたと言われる東光寺や平将門らの首を洗ったとされる血洗川、公園の整備の際に新設された将門橋もあります。

十九首塚は、町の守り神として地域の人々によって大切に祀られ、毎年8月15日には供養祭がおこなわれています。

👀02. この首塚にだけ残る平将門の伝説

平安時代の天慶3年(940年)、関東で反乱を起こした平将門は、藤原秀郷や平貞盛の軍勢に討ち取られました。将門の首は京に送られましたが、その道中、掛川の地で勅使による首実検がおこなわれ、その後、この地に埋葬されたとされています。

伝えによると、秀郷は、将門の首級を粗末に扱うことを忍び難く思い、この地に塚を築いたそうです。また将門の首が切断された後も数ヶ月間うめき声を上げたという伝説が広まり、秀郷はその霊を鎮めるために供養の意を込めて塚を築いたとも言われています。

平将門の伝説として有名なのは、平安京でさらされた平将門の首が、目を開いたり閉じたりを繰り返し、叫ぶなどして民を恐怖に追いやったのち、平将門の怨念により故郷の東国に向かって飛んでいき、その途中の土地土地に落ちたというもの。

しかし掛川に残る平将門の伝説はまったく違い、謎が多いまま塚や地名、町名として今も残っているのです。

👀03. 十九首に刻まれた井伊直親の悲劇の言い伝え

戦国時代の永禄5年(1563年)、井伊谷(いいのや:現在の浜松市)の領主だった井伊直親は、今川氏の家臣で掛川城城主であった朝比奈泰朝によって掛川で討たれました。その殺害場所が十九首だったという言い伝えがあります。

井伊 直親は、今川氏の家臣で遠江国の井伊氏19代当主だった人物。

直親の遺骸は井伊谷に運ばれ火葬されましたが、十九首には直親とその従者を祀る塚が築かれたという話や、江戸時代になって井伊直親の孫とその子が、この地を慰霊の場として再整備したという話も残されています。

このように、十九首塚は平将門の伝説が持つ畏怖と敬意、そして井伊直親の悲劇が重なり合う場所です。また現在も供養祭が続いていることで、単なる伝説を超え、地域の歴史と文化を後世に伝える役割も果たしています。

◼️ 抜け道&寄り道100景~十九首塚

平将門、井伊直親は地元ではどんな評判だった?

平将門の伝説が残る場所で特に有名なのは?

十九首塚史跡公園

掛川市大池1488番地の2

ホームページ:

掛川市|平将門十九首塚

アクセス

JR掛川駅北口から徒歩20分

市街地循環バス北回り線「下俣」から徒歩3分

天竜浜名湖鉄道「掛川市役所前駅」から徒歩10分

・十九首公民館(掛川市十九首1041)の南側裏手

・東光寺(掛川市下俣228)のすぐ北側

参考:

掛川市|井伊家と掛川

掛川市|井伊直親と掛川城と十九首と ~ NHK大河ドラマ「おんな城主 直虎」と掛川のかかわり ~